Entrada noticia foto vertical

La traducción y el doblaje revelan el poder de la interpretación. Desde el cine hasta la diplomacia, el traductor nunca es neutral: siempre traiciona, reinterpreta y resignifica

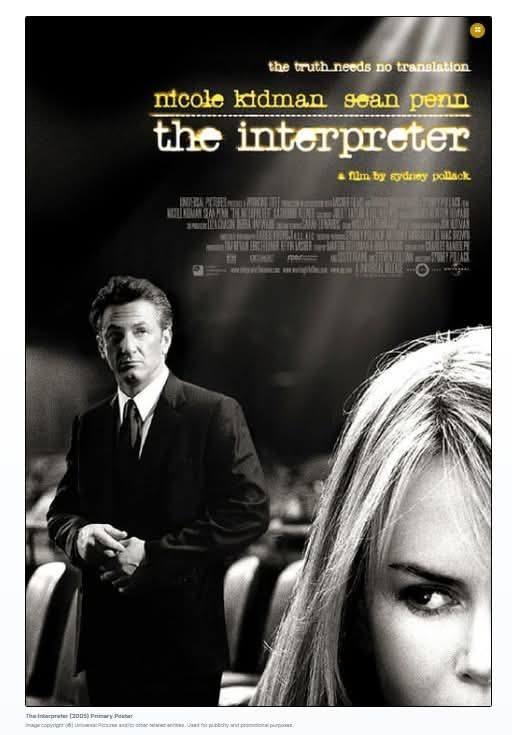

Que la traducción e interpretación son un asunto de poder no debiera ser novedad después de ver y re-visitar la conmovedora película «La Intérprete» (de Sydney Pollack, 2005) con Nicole Kidman y Sean Penn, film en que la diplomacia idiomática adquiere inusitados ribetes políticos, al ser las palabras y la voz humana -para la intérprete y traductora simultánea- el arte de llevar mensajes y evitar malos entendidos; y a la larga, el mejor camino para, sin armas, mantener la paz. La traducción como operación discursiva es un asunto problemático por dos nociones, aparentemente contradictorias: primero, por la idea de que alguien escucha directamente, es decir, sin mediación (como si no escucháramos a través del idioma como puente).

Por otra parte, por la idea de que alguien puede interceder de manera transparente y abnegada, sin opacidad alguna, ante el otro como un ente del todo ajeno a ese contacto inmediato. Son axiomas políticos, como la «diplomacia», cuya etimología proviene de «diplo» o doblez, expresión metafórica que entre otras cosas puede significar engaño, maña y negociación, astucia y disimulo. Todos sabemos que la diplomacia es la guerra por otros medios y que ser diplomático no significa más que esconder el cuchillo. Tradutore, traditore, reza el famoso dicho. No habría traducción sin traicionar la transparencia y abnegación. Bendita impertinencia, por algún lado siempre habla el traductor. Tragedia de la escucha: sólo ecualizando el tinitus, el oido canta su silenciosa canción. Por más que se niegue, no existe escucha anónima, aunque todo traductor se precie de honrar su «original». En el cine, las películas se traducen a otra lengua y subtitulan para una lectura simultánea al visionado. Y pese a que al espectador le resulta suficiente, con frecuencia los traductores son más puristas y se quejan de la falta de «naturalidad» con que aquella pobre traducción procede y que el doblaje intenta subsanar y sepultar en aras de una transparencia, a juicio de algunos, con olor a suplantación.

Así, cuando Borges critica el doblaje cinematográfico (que supone como una forma de traducción), se refiere a éste como «un maligno artificio» que «propone monstruos que combinan las ilustres facciones de Greta Garbo con la voz de Aldonza Lorenzo» (para el insigne escritor, la fonación sustitutiva en el doblaje sería un vulgar sustituto de la «noble» vocalización original), lo cual le parece a él una total «anomalía fonético-visual». Porque para Borges «la voz de Hepburn o de Garbo no es contingente; es, para el mundo, uno de los atributos que las definen», es decir, algo inherente o consustancial a su respectiva identidad o esencia. En seguida, Borges coloca una curiosa nota en su texto «Sobre el doblaje» donde leemos: «Más de un espectador se pregunta: Ya que hay usurpación de voces, ¿por qué no también de figuras? ¿Cuándo será perfecto el sistema? ¿Cuándo veremos directamente a Juana González en el papel de Greta Garbo, en el papel de la reina Cristina de Suecia?». Prejuiciosamente aristocrático, temiendo una indeseable subversión en el dispositivo, desliza Borges aquí un comentario político, además de un evidente desprecio por la reproducción espectacular que despoja de su aura individual a la diva Garbo al ser suplantada por una mujer simplemente común: Juana González (un nombre que alguna vez usó Alfonso Reyes -en el “Comentario a la Ifigenia cruel”- con similar propósito).

Casi en sintonía con La Rebelión de las Masas de Ortega y Gasset, el doblaje recibe inesperadamente esta mirada conservadora, esencialista y clasista, adquiriendo un matiz subversivo, además de grotesco. Hay aquí un miedo al riesgo que todo malinchismo o mediación cultural implica: la posibilidad de que el intérprete deje de negarse a sí mismo y renuncie a su ab-negación y silencio e intente hacerse escuchar con su propia voz. «Nadie sabe que estoy aquí» es otro film, esta vez chileno (Gaspar Antillo, 2020), donde la suplantación vocal, producto de una esquizofonía (la voz de un cuerpo descalificado puesta en boca de otro cuerpo, sí aprobado por la industria musical) pone en escena la voz del otro, esta vez postergada por la industria de la música acostumbrada a desacoplar abusivamente la voz del cuerpo que la origina.

Que la verdad sea una sola (y por lo tanto «the truth needs no translation», escrito en la parte superior del afiche de la película de Pollack) parece ser parte de una divisa cuestionable, pero no hay otra apuesta posible mientras la interpretación siga siendo la única y vital forma de escucharnos mutuamente, excepto que esa mutualidad o reciprocidad -incluso mera coexistencia- sea, justamente, nuestra única verdad.

Leer más artículos

Noticias

Alerta sobre los riesgos ambientales del proyecto minero Los Bronces Integrado

Una campaña por el agua, la biodiversidad y la salud de los ecosistemasLa organización ambientalista Greenpeace Chile lanzó una intensa campaña denominada #BajemosLosBronces, con el objetivo de frenar la expansión del proyecto minero “Los Bronces Integrado” —una...

Emergencia ecológica en el Bío Bío: Incendios forestales arrasan bosques y amenazan flora y fauna

Los incendios forestales que desde mediados de enero azotan la Región del Bío Bío han evolucionado en una de las mayores crisis ambientales de los últimos años, consumiendo decenas de miles de hectáreas de bosques y vegetación nativa, devastando hábitats de flora y...

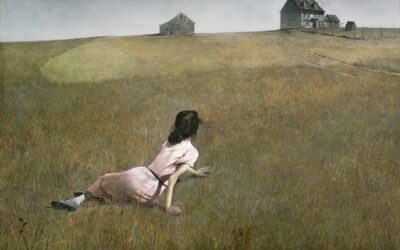

El mundo de Cristina (1948). Andrew Wyeth.

Temple sobre tabla. 82 cm x 121 cm.Moma. Nueva York, Estados Unidos.El Mundo de Cristina es una de las imágenes más reconocidas del arte norteamericano. Uno de los cuadros más populares de ese país. La obra es de una época (que se inicia por los años 30) donde hay un...